信息摘要:

本文介绍跨境海运"船单数据提前传输"政策下24小时预报关的操作规范,包括数据传输标准、流程优化及风险防控措施,帮助企业提升通关效率。跟着心海…

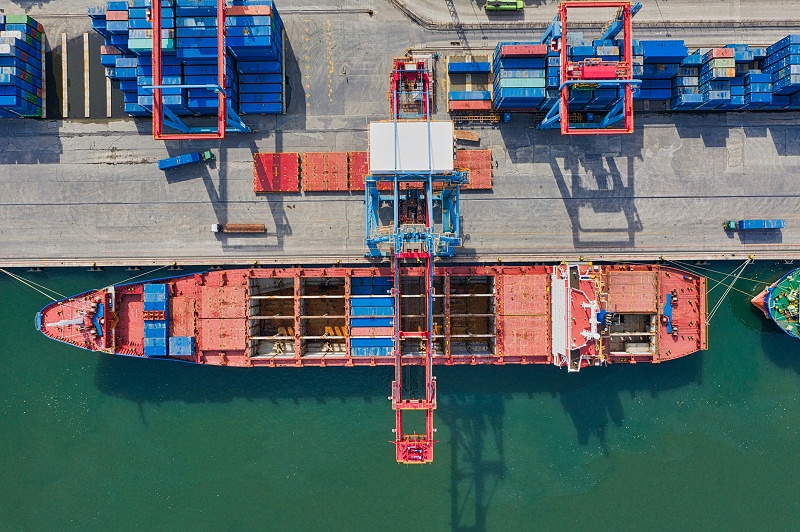

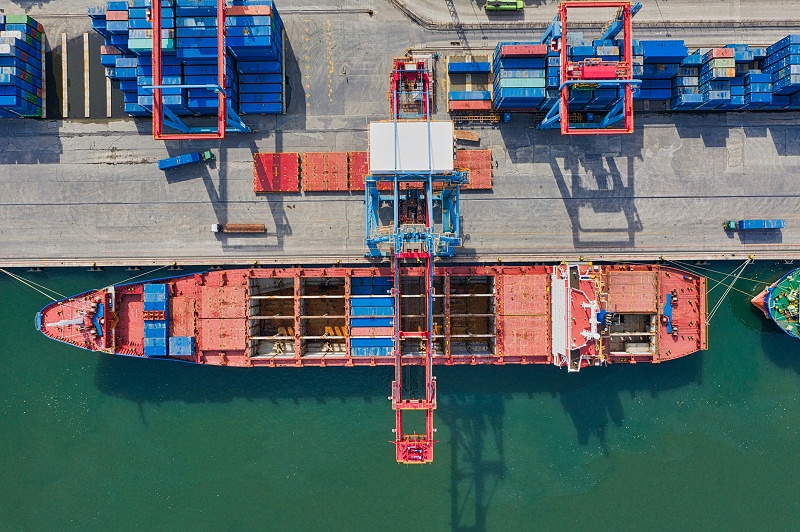

2025年海关总署第56号公告正式实施"船单数据提前24小时传输"新规,要求跨境海运舱单、提单、集装箱等数据需在船舶抵港前24小时完成电子申报,未按规定传输的将面临货物滞港、罚款等处罚。这一政策使传统"到港后报关"模式转变为"到港前审结",企业需重构报关数据处理流程。跟着心海供应链一起来看下,需要上海出口报关欢迎来电咨询。

数据传输实施"三要素合规标准"。数据范围需包含提单信息(提单号、发货人、收货人)、舱单数据(集装箱号、封志号、货物件数)、货物详情(商品编码、品名、毛重、体积)等28项必填字段,满足WCO《数据模型3.0》标准;传输时限严格执行"船舶抵港前24小时"规则,时区以目的港当地时间为准,如驶往欧洲的船舶需提前72小时传输(含时差调整);格式标准需采用XML或EDIFACT报文格式,数据元符合UN/EDIFACT D.04B标准,字符集使用UTF-8编码。2025年新规特别要求舱单数据需包含"集装箱状态代码"(如FCL/LCL)和"货物危险等级"(如IMDG

Code等级)。某国际货运代理企业案例显示,实施提前传输后,其货物平均滞港时间从48小时降至12小时,码头堆存费减少65%。心海供应链已开发"船单数据智能传输系统",可自动校验数据完整性并定时推送。

预报关操作执行"四阶段标准化流程"。数据采集需在订舱确认后2小时内收集提单草单、装箱单、商业发票等基础数据;系统对接通过海关"单一窗口"标准版的"海运提前报关系统"进行数据录入,支持API接口与企业ERP系统直连;数据校验使用"智能预审核工具"检查字段完整性(如商品编码与品名匹配性、毛重与体积逻辑关系)、格式规范性(如日期格式为YYYYMMDD);提交申报在船舶离港前72小时完成预报关单申报,系统在2小时内反馈预审核结果。2025年系统新增"风险预警功能",可识别高风险商品(如涉证商品未提供许可证号)并提示补正。海关统计数据显示,2025年1-10月,实施24小时预报关的跨境海运货物通关效率提升58%,其中出口货物平均放行时间从6小时压缩至2.5小时,其中心海供应链服务客户的预报关单通过率达99.2%。

风险防控构建"三维管理体系"。数据质量需建立"三级校验机制",企业端通过ERP系统自动校验、代理端使用专业工具校验、海关端实施智能校验;应急处理需制定"数据传输异常应急预案",包含备份传输通道(如备用服务器)、异常数据修正流程、海关沟通机制等内容;政策跟踪需关注主要贸易国(如美国AMS、欧盟ENS)的数据传输要求差异,避免因标准不一导致申报延误。典型风险场景包括:数据传输超时(如系统故障导致延误)、字段不符(如提单号与舱单不一致)、格式错误(如使用旧版EDIFACT报文)。2025年海关发布的《海运数据传输合规指引》显示,提前24小时完成数据传输的企业,其货物查验率降低40%。心海供应链建议企业建立"船单数据合规小组",每周开展数据质量审计,重点监控传输及时率、数据准确率等关键指标。